Fragwürdig: Neues DLF Programmheft

Um für den Deutschlandfunk Werbung zu machen, nahm ich das neue Programmheft vom Februar mit ins Café. Als ich es dort aufschlug um auf das Programm für jeden Tag auf einer Doppelseite zu zeigen, eine Seite für den Deutschlandfunk, eine für Deutschlandfunk Kultur, musste ich feststellen, dass das gewohnte übersichtliche Programm nur noch in Resten vorhanden war, die in einer so kleinen Schrifttype gedruckt sind, dass ich zur Lesebrille greifen muss. Den vielen älteren Nutzern des Deutschlandfunks dürfte es ähnlich gehen. Ihnen das Leben schwer zu machen, ist aber sicher keine gute Idee.

Dafür war das neue Heft voller bunter Bilder und wesentlich unübersichtlicher. Zuhause verglich ich mit der Januarausgabe, die noch dem alten Schema folgte: In der Mitte 4 bunte, immer gleiche, nichts-sagende Seiten für Nova, davor und danach eine Doppelseite je Tag und am Anfang und am Ende des Heftes ausführlichere Texte zu bestimmten Sendungen oder Themen und das alles in Schwarzweiß. (Zum Vergleich siehe Foto oben.)

Es heißt jetzt auch nicht mehr Programm, sondern „Das Magazin”. Das was bisher im Programmteil auf einer Seite klar und übersichtlich zu finden war, wurde jetzt auf eine Spalte am Rande auf ungefähr ein Drittel gequetscht, was nur durch eine kleinere Schriftgröße möglich war. Damit ist für die Älteren, die die Mehrzahl der DLF-Hörer ausmachen, das Lesen des Programms ohne Brille kaum noch möglich. Warum man dann aber die Texte vor, neben und hinter dem Programmteil in einer größeren Schrift abdruckt, erschließt sich nicht.

Was nicht nötig gewesen wäre, aber in sich schlüssig ist, sind die Programmfarben Blau, Rot und Grün), die es auch Leuten erleichtern Programme zu erkennen, die nicht lesen mögen. Aber werden die ein Programmheft nutzten?

Das was bei Nova nun anscheinend am jeweiligen Tag aktuell ist, entpuppt sich bei genauerer Lektüre als Wiederholung dessen, was bisher auf der Doppelseite in der Heftmitte an Allgemeinem zu finden war. (siehe auch: Was will das sagen?) Was soll so eine ständige Wiederholung längst bekannter Texte in einem Programmheft? Und dann noch manchmal in Fettdruck? Als ob es etwas besonders interessantes Aktuelles wäre.

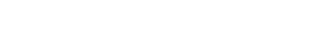

Einen erheblichen Teil nehmen nun Fotos ein, die von sehr unterschiedlicher Qualität sind. Das rechts unten zeigt vor allem die Mikrophone und Textständer, während es die Menschen, um die es laut Text geht, an den Rand drängt. „Thema verfehlt!” stünde bei einem Aufsatz darunter. Außerdem fehlt bei fast allen Bildern die Nennung auf der Fotografen, der im alten Programmheft zwar winzig, aber immerhin vorhanden war. So viel Solidarität zu den Kollegen von der fotografierenden Sparte hätte man eigentlich auch von Rundfunkleuten schon erwarten dürfen. Es fehlt offenbar am Handwerk, denn es ist vorgeschrieben, dass man Fotografen bei ihrem Werk nennt. Würde es den Autoren des DLF gefallen, wenn man sie nicht mehr nennt? Wohl kaum.

Es ist mal wieder der typische Fehler unserer Zeit passiert, dass man meint man müsse endlich mal Alles neu machen, statt das Bestehende behutsam immer weiter zu verbessern.

Klare Rede - klarer Sinn?

Als ich im Januarheft blättere, stoße ich auf das „Editorial” von Marie Sagenschneider, Leitung Wort von Deutschlandfunk Kultur. Sie schreibt: „Wir müssen und bei Ihnen bedanken.” Wieso „müssen”? Wer zwingt sie dazu? „Danken” ist das Anerkennen, dass einem jemand etwas Gutes tat, aber auch ein gewahr werden, dass einem etwas Gutes widerfuhr. Beides sind aktive Vorgänge dessen, der beglückt wurde. Man kann aber Dank nicht erzwingen, auch wenn viele Eltern das versuchen: „Sag Danke!” Oder: „Wie sagte man?” Was Frau Sagenschneider vielleicht sagen wollte ist, dass man über die Reaktionen der Hörer erfreut war und sich dafür bedanken möchte. Das ist nicht nur gute Erziehung, sondern setzt eigentlich voraus, dass man durch das Danken den Wohltäter an seiner Freude teilhaben lassen möchte und sich darüber freut, dass einem Gutes widerfuhr. Es geht also um Teilen und aufmerksam Sein.

Der nächste Satz lässt den Leser rätseln: „Sie haben sich als Denkfabrikthema 2020 für Eine Welt 2.0 – „Dekolonisiert euch!“entschieden.” Was will sie damit sagen? Wovon ist die Rede? Sollen jetzt statt den Redaktionen die Hörer das Programm bestimmen? Oder ist das nur ein thematisches „Wunschkonzert”? Das Rätseln ging nicht nur mir so, sondern auch Anderen, denen ich den Satz vorlegte. Kommunikation misslungen!

Nun ist eine Fabrik laut Wikipedia:

„Eine Fabrik, von lateinisch fabricare „anfertigen“, ist eine Produktionsstätte im industriellen Maßstab, die auch unter der Bezeichnung Industriebetrieb eine größere Anzahl unterschiedlicher Arbeitsvorgänge vereinigt und wesentlich mit Hilfe von Maschinen, Produktionsmitarbeitern und einer Betriebsführung Erzeugnisse herstellt.”

Eine „Denkfabrik” wäre demnach die industrielle Herstellung von Gedanken in einem mehr oder minder genormten Verfahren? Das klingt eher nach Orwell, oder Huxley als nach Deutschlandfunk, der sich ja gerade durch eine Geist-reiche Vielfalt auszeichnet. Und die entsteht normaler Weise in den Köpfen der Mitarbeiter und im Gespräch untereinander und mit den Redaktionen. Wo ist da die industrielle Fertigung?

„Eine Welt 2.0” scheint ein Widerspruch in sich zu sein, denn, wenn es nur eine Welt gibt, ist eine Ordnungszahl 2.0 überflüssig. Die erscheint nur dann sinnvoll, wenn es eine zweite Auflage der Welt geben könnte, wie bei Büchern, die vergriffen sind. Das soll wohl eine Anspielung auf Software-Programme zu sein, die immer wieder in einer neuen Variante auf den Markt gebracht werden und daher Ordnungsnummern brauchen, damit man weiß, mit welcher Ausgabe man es zu tun hat, und ob mit dieser auch die übrigen bisher verwendeten Programme noch zusammen arbeiten können, oder nicht. Das Bild ist schief, denn die Welt ist Tatsache und damit – im Computer-Jargon - „Hardware”, also sehr viel schwerer zu verändern, als die Software.

„Dekolonisiert euch!” Der Duden gibt für „dekolonisieren” die Bedeutung an:

„die politische, wirtschaftliche und militärische Abhängigkeit einer Kolonie vom Mutterland beseitigen, aufheben.”

Demnach haben die Hörer des DLF die Mitarbeiter aufgefordert ihre politische, wirtschaftliche und militärische Abhängigkeit von ihrem Mutterland (Deutschland?) zu beseitigen. Damit wird zugleich angenommen, dass die Mitarbeiter Kolonien des Mutterlandes seien, die vom Mutterland in eine Abhängigkeit gezwungen worden seien. Sollen sie nun einen Aufstand gegen das Mutterland machen, oder wie stellt man sich das vor?

Was vielleicht gemeint war, ist, dass man in der Berichterstattung nicht nur den Blickwinkel des Europäers oder Deutschen berücksichtigen, sondern auch andere Sichtweisen darstellen solle. Das wäre ein hehres Ziel, das jedoch praktische Konsequenzen hätte:

-

1. Wenn neben dem gewohnten Weltbild auch andere gezeigt werden sollen, braucht man dafür länger, oder mehr Raum. Bei gleich bleibenden 24 Stunden je Programm müssten dafür andere Inhalte kürzer behandelt werden, oder weg fallen. Welche?

-

2. Die Vermittlung eines ungewohnten Weltbildes erfordert eine sehr sorgfältige und wohl überlegte Darstellung, um nicht in die Irre, oder zu Klischees zu führen. Das beißt sich mit dem Bemühen die Hörer rasch zu informieren, weil es Zeit braucht.

-

3. Darf bezweifelt werden, ob die Mehrzahl der Hörer bereit wäre die für so eine präzise Berichterstattung notwendige Zeit und Geduld aufzuwenden. Dabei kann man davon ausgehen, dass viele der DLF-Hörer zur Bildungselite gehören und schon von daher in der Berichterstattung nur eine mögliche Sichtweise erkennen. Ob diese Menschen, oft in führenden Positionen, die nötige Zeit für detailliertere Berichterstattung hätten, ist fraglich. Es könnte also sein, dass hier ein Ideal gefordert wurde, dem man in der Praxis aber wenig Bedeutung bei misst.

-

4. Wie viele von denen, die diese Forderung erhoben, wären denn selbst in der Lage sich auf völlig andere Sichtweisen einzulassen? Wird nicht im Gegenteil von vielen die Klage erhoben, die Welt werde immer komplizierter?

Das bedeutet nicht, dass es falsch wäre auch andere Gesichtspunkte wahr zu nehmen und auch in der Berichterstattung zu erwähnen, vor allem, wenn das zum Verständnis beiträgt. Aber der Medienmacher müsste dabei eine Brücke bauen zwischen dem gewohnten Kulturverständnis der Hörer und dem fremden Kulturverständnis, das man vermitteln möchte, weil es sie bereichern könnte, oder zum Verständnis nötig ist. Das „Brücken-bauen” ist eine grundsätzliche Aufgabe von Medien (d.h. Vermittelnde). Jede Neuigkeit muss so vermittelt werden, dass der Hörer sie in Beziehung zu seinem Leben und seinem Wissen bringen kann, damit er damit etwas anfangen kann, sie für ihn nutzbar wird.

Das ist nicht neu, sondern schlichtes Handwerk. Dazu gehört auch, dass man sich und seine Sichtweise immer wieder in Frage stellt. Das hilft auch gegen die Monotonie, die sich im Beruf einschleichen kann, wenn man immer wieder dieselben Dinge erklären muss, die einen selbst schon langweilen, aber für einige Hörer neu sind. Auch Bühnenschauspieler müssen jeden Abend denselben Text, dieselben Gefühle und Bewegungen vermitteln, aber jedes mal so, dass das Publikum sie als frisch und einmalig erlebt. „Wir müssen uns jeden Abend neu machen!” soll ein großer Schauspieler gesagt haben. Das gilt auch für andere Medienberufe.

Dieses „Sich neu machen” verhindert auch, dass man dieselben Formulierungen immer wieder gebraucht. Wobei die manchmal nützlich und manchmal sinnentleert erscheinen können. Im Südwestfunk soll man mal ein Jahr lang in den Nachrichten immer, wenn vom Bundesrat die Rede war, ergänzt haben „die Vertretung der Länder”. Trotzdem stieg die Zahl der Bürger, die im Sendegebiet wussten, was der Bundesrat ist, nur um wenige Prozentpunkte. Lag das nun daran, dass die Formulierung zur Gewohnheit (und damit weniger beachtet) wurde, oder interessierte es einfach kaum jemanden? Gute Formulierungen sind anschaulich, können aber durch dauernden Gebrauch entwertet werden. Andererseits sind standardisierte Angaben manchmal durchaus hilfreich, um eine Information auf das Wesentliche abzukürzen: „x km Stau auf der A... (A steht für Autobahn und es folgt eine Nummer) Richtung Hintertupfing zwischen Altenburg und Neustadt (oder wie die Orte heißen mögen)”. Die genormte Formulierung erleichtert hier die Einordnung, ob man als Hörer davon betroffen ist, oder nicht. Standardisierte Ansagen können also hilfreich sein, verleiten aber zum Weghören, weil man meint sie schon zu kennen.

Deshalb ist auch ein klar strukturiertes Programmheft sehr viel nützlicher, als ein „Kessel Buntes” mit teilweise kleinerer Schrift und weniger klarem Layout. Es handelt sich ja nicht um eine Zeitschrift, die ihre Leser fesseln will (um Werbung zu verkaufen), sondern um ein Nachschlagwerk, das dem Nutzer, der am Programm interessiert ist, zudem Zusatzinformationen zu einzelnen Sendungen gibt (und dadurch für diese Sendungen wirbt). Im Gegensatz zur Publikums-Zeitschrift, sucht der Leser hier bestimmte Informationen und will sich auf Angebote einlassen, wenn sie ihm reizvoll erscheinen.

Solche gebildeten und interessierten Hörer brauchen in den allermeisten Fällen keine bunten Bildchen statt nahrhaftem Text und erst recht keine Grafik, die zunehmend beliebiger wird, etwa nutzlose Balken auf der Titelseite oder der scheinbare Stempelabdruck „Denkfabrik” unter dem Editorial. Wie sagte Käthe Kollwitz? „Mensch werde wesentlich”, und Konfuzius forderte schon vor ca. 2400 Jahren, dass das, was gesagt wird auch das sein müsse, was gemeint war, denn sonst führe der innere Widerspruch zum Chaos.

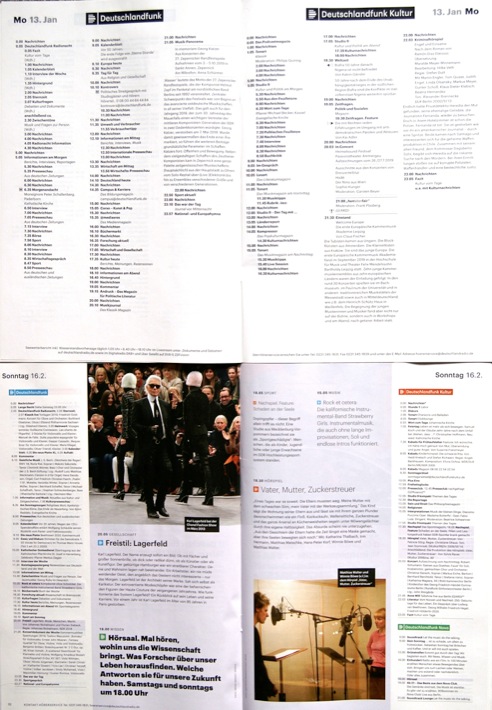

Hier noch mal zwei Seiten im direkten Vergleich:

Carl-Josef Kutzbach

Mittwoch, 29. Januar 2020